货号:STM-CL-5240 规格:1×10⁶cells/T25培养瓶或1mL冻存管

货号:STM-CL-5240 规格:1×10⁶cells/T25培养瓶或1mL冻存管

nalm6细胞系(人B淋巴白血病细胞系) 热销

- 来源:血液;白血病(ALL)患者的外周血

- 细胞特征:悬浮细胞,淋巴母细胞样

- 培养基:生长培养基:RPMI-1640+10% FBS+1% P/S

- 其他:nalm6细胞代表早期B细胞发育阶段的白血病细胞

NALM-6细胞系来源于1976年复发的19岁急性淋巴细胞白血病(ALL)患者的外周血,是一种B细胞前体白血病细胞系,广泛应用于急性白血病研究。

NALM-6细胞系的建立促进了对白血病细胞代谢重编程的研究,包括糖酵解、脂质和碳水化合物代谢以及mTORC1途径相关基因的表达谱研究。nalm6细胞系在反向遗传学和全转录组分析中的应用,有助于解析白血病进展和耐药性的分子机制。

利用NALM-6细胞系的克隆变体(如G5克隆)和抗性细胞系(如高HPRT突变频率或抗性指数的C9克隆),可以深入了解白血病的异质性。对白血病细胞动力学的研究,特别是在糖皮质激素耐药性和MSH2表达背景下,有助于提出更有效的ALL治疗方法。

NALM-6细胞系还被用于研究治疗靶点的疗效和现有耐药机制,对细胞毒性试剂的敏感性及其在同源重组(HDR)修复功能中的作用。

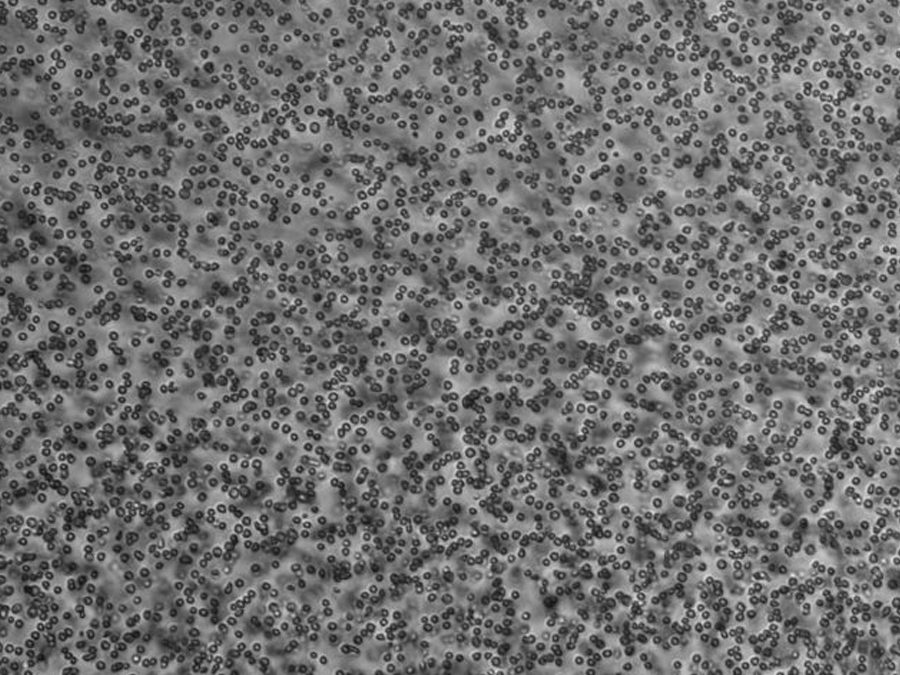

NALM-6细胞呈淋巴细胞样形态,通常为圆形或卵圆形,细胞核较大,细胞质较少。

nalm6细胞系特性

nalm6细胞代表早期B细胞发育阶段的白血病细胞

nalm6细胞表达B细胞特异性标记物,如CD19和CD79a;缺乏表面免疫球蛋白(sIg)表达;表达终末脱氧核苷酸转移酶(TdT)

nalm6细胞携带t(5;12)(q33.2;p13.2)染色体易位,导致ETV6-PDGFRB融合基因的形成

nalm6细胞具有近二倍体核型、携带野生型p53基因、CDKN2A/B基因缺失

免疫表型:CD10+, CD19+, CD79a+, HLA-DR+,CD20-, CD34-

基因表达特点:高表达PAX5和EBF1等B细胞特异性转录因子、表达RAG1和RAG2基因,与V(D)J重组相关

药物敏感性:对某些靶向B细胞受体信号通路的抑制剂敏感、对某些DNA损伤诱导剂和拓扑异构酶抑制剂敏感

nalm6细胞具有较高的基因编辑效率,特别适合CRISPR/Cas9介导的基因编辑、可用于研究B细胞发育和白血病发生机制

nalm6细胞生长速度相对较快,细胞形态均一,适合形态学研究,可用于体外药物筛选和机制研究

nalm6细胞系参数表

| 细胞名称 | Nalm6细胞系(人B淋巴白血病细胞系) |

| 细胞别称 | NALM-6 Nalm-6; NALM6; Nalm6; NALM6; Nalm6; NALM-6-M1 |

| 来源 | 19岁复发ALL患者外周血; 1976年建立 |

| 细胞类型 | 淋巴母细胞; 前B细胞; 人类B前体细胞白血病 |

| 物种 | 人源 (Homo sapiens) |

| 生长特性 | 悬浮生长; 淋巴细胞样, 圆形或卵圆形; 直径约10-12μm; 核/细胞质比率高 |

| 培养基和环境 | RPMI-1640 + 10-20% FBS; 37°C, 5% CO₂; 可选添加2mM L-谷氨酰胺 |

| 传代和维护 | 传代比例1:2-1:4; 2-3天/次换液; 密度维持在0.5-2 × 10⁶ cells/mL; 存活率>95% |

| 抗生素 | 可选添加青霉素-链霉素 (100 U/mL) |

| 冻存和复苏 | 冻存液: 90%培养基 + 10% DMSO; -80°C短期, 液氮长期; 37°C水浴快速解冻; 复苏后存活率>85% |

| 染色体和基因 | 近二倍体 (46,XY); t(5;12)(q33.2;p13.2); ETV6-PDGFRB融合基因; 野生型p53; CDKN2A/B缺失 |

| 基因突变 | NRAS突变 (G12D); KRAS野生型; FLT3野生型 |

| 表面标记 | CD10+, CD19+, CD79a+, HLA-DR+, TdT+, CD22+, CD38+, CD45+; CD20-, CD34-, CD3-, CD13-, CD33- |

| 细胞因子受体 | IL-7R+; CXCR4+ |

| 特征性基因 | PAX5↑, EBF1↑, IKZF1↑ (B细胞特异性转录因子); RAG1+, RAG2+ (V(D)J重组相关); BCL2↑ (抗凋亡) |

| 生长和应用 | 生长速度较快 (倍增时间约24-36小时); 高基因编辑效率 (CRISPR/Cas9适用); 中等克隆形成能力 |

| 细胞周期 | G0/G1期: ~50%, S期: ~30%, G2/M期: ~20% (可能因培养条件而变) |

| 敏感药物 | B细胞受体信号通路抑制剂; DNA损伤诱导剂; 拓扑异构酶抑制剂; 蛋白酶体抑制剂 |

| 耐药性 | 多药耐药性相对较低 |

| 关键蛋白 | BCR-ABL阴性; MYC表达; MCL1表达 |

| STR分析 | 具有特定的STR谱型 (可提供详细数据) |

| 染色体稳定性 | 相对稳定,长期培养后核型变化较小 |

| 生物安全等级 | BSL-1 |

| 检测结果 | 无菌 (细菌、真菌、支原体阴性); 病毒检测 (HIV、HBV、HCV阴性) |

| 主要用途 | 白血病研究; 药物筛选; 基因功能研究; 信号通路研究; 免疫治疗研究 |

| 放射敏感性 | 对电离辐射相对敏感 |

| 转染效率 | 电转较高 (>60%); 脂质体转染中等 (30-50%) |

培养教程

nalm6人B淋巴白血病细胞系培养教程

细胞复苏步骤

从液氮中取出 NALM-6 细胞冻存管,迅速置于37°C水浴中快速解冻。

解冻后,将 NALM-6 细胞悬液转移到含有预热培养基的离心管中。

以1000 rpm离心4分钟,弃上清。

用新鲜培养基重悬 NALM-6 细胞,转移到培养瓶中。

日常培养

细胞密度:保持在0.5-2 × 10⁶ cells/mL之间。

换液频率:每2-3天换液一次。

观察:定期观察 NALM-6 细胞形态和生长状况。

传代方法

当 NALM-6 细胞密度达到80%-90%时进行传代,传代比例通常为1:2到1:4。

方法一(补充新鲜培养基):

轻轻混匀培养瓶中的 NALM-6 细胞悬液。

按1:2到1:4的比例直接加入新鲜培养基稀释 NALM-6 细胞。

轻轻混匀后分装到新的培养瓶中。

方法二(离心换液):

收集 NALM-6 细胞悬液到离心管中。

以900-1200 rpm(约250g)离心3-5分钟。

弃去上清,用新鲜培养基重悬 NALM-6 细胞。

按所需密度分装到新的培养瓶中。

细胞冻存

冻存液配方:55% 基础培养基 + 40% FBS + 5% DMSO

将 NALM-6 细胞密度调整到1-2 × 10⁶ cells/mL。

将 NALM-6 细胞悬液分装到冻存管中,每管1mL。

使用程序降温盒或细胞冻存容器,将 NALM-6 细胞缓慢降温至-80°C。

24小时后转移到液氮中长期保存。

注意事项

所有操作需在无菌条件下进行。

定期检查 NALM-6 细胞是否有污染。

避免 NALM-6 细胞过度生长或密度过低。

传代次数不宜过多,建议使用10代以内的 NALM-6 细胞。

定期进行支原体检测。

细胞状态监测

每天观察 NALM-6 细胞形态和密度。

使用台盼蓝染色法检测 NALM-6 细胞活力。

必要时进行 NALM-6 细胞周期分析和免疫表型检测。

传代的均匀性措施

充分混匀 NALM-6 细胞悬液:

轻轻摇晃或轻拍培养瓶,使 NALM-6 细胞充分悬浮。

使用移液器反复轻柔吹打 NALM-6 细胞悬液5-10次,确保细胞分散均匀。

准确计数:

使用血球计数板或自动细胞计数仪准确计数 NALM-6 细胞浓度。

计数前再次轻轻混匀 NALM-6 细胞悬液,确保取样代表性。

标准化操作:

制定标准操作流程(SOP),包括具体的混匀次数、离心参数等。

培训操作人员严格按照SOP执行,减少人为差异。

使用适当的离心参数:

离心速度通常为900-1200 rpm(约250g),时间3-5分钟。

离心后轻轻重悬 NALM-6 细胞沉淀,避免形成细胞团块。

均匀分装:

使用移液器多次轻柔吹打重悬后的 NALM-6 细胞,确保充分混匀。

缓慢均匀地将 NALM-6 细胞悬液分装到新的培养瓶中。

控制细胞密度:

保持一致的传代密度,通常为0.5-2 × 10⁶ cells/mL。

定期监测 NALM-6 细胞生长曲线,确保传代时机的一致性。

使用细胞筛网:

如果出现 NALM-6 细胞团块,可使用40-70μm的细胞筛网过滤细胞悬液。

定期检查:

传代后24小时内检查各个培养瓶的 NALM-6 细胞状态,确保均匀性。

记录和追踪:

详细记录每次传代的操作细节和观察结果。

定期分析数据,及时发现和解决潜在问题。

相关资料

STR鉴定及相关

| Amelogenin | X,Y |

| CSF1PO | 12 (AddexBio=C0003030/5015; COG; Cosmic-CLP=908158; DSMZ=ACC-128; PubMed=25877200) |

| 12,13 (PubMed=20922763; PubMed=34823530) | |

| 13 (RCB=RCB1933; TKG=TKG 0413) | |

| D2S441 | 10,14 |

| D2S1338 | 17,24 |

| D3S1358 | 15,16,17 (PubMed=20922763) |

| 16,17 (COG; DSMZ=ACC-128; PubMed=25877200; PubMed=34823530) | |

| D5S818 | 10,11,12 (COG; DSMZ=ACC-128; PubMed=25877200) |

| 11 (AddexBio=C0003030/5015) | |

| 11,12 (Cosmic-CLP=908158; PubMed=20922763; PubMed=34823530; RCB=RCB1933; TKG=TKG 0413) | |

| D6S1043 | 11 |

| D7S820 | 8,12 (AddexBio=C0003030/5015) |

| 8,9,10 (Cosmic-CLP=908158; DSMZ=ACC-128; PubMed=25877200) | |

| 8,10 (PubMed=34823530) | |

| 8,11 (RCB=RCB1933; TKG=TKG 0413) | |

| 8,11,12 (PubMed=20922763) | |

| 10 (COG) | |

| D8S1179 | 11,13,14 (COG; DSMZ=ACC-128; PubMed=25877200) |

| 12,13 (PubMed=20922763) | |

| D13S317 | 8,9,11,12 (DSMZ=ACC-128; PubMed=34823530) |

| 8,9,12 (COG) | |

| 9,11 (AddexBio=C0003030/5015) | |

| 9,12 (Cosmic-CLP=908158; PubMed=25877200) | |

| 9,12,13 (PubMed=20922763) | |

| 9,13 (RCB=RCB1933; TKG=TKG 0413) | |

| D16S539 | 9,10,11 (COG; DSMZ=ACC-128; PubMed=34823530) |

| 10,11 (Cosmic-CLP=908158; PubMed=20922763; PubMed=25877200; RCB=RCB1933; TKG=TKG 0413) | |

| 11 (AddexBio=C0003030/5015) | |

| D18S51 | 11,12,14,15 (PubMed=20922763) |

| 12,15 (COG; DSMZ=ACC-128; PubMed=25877200) | |

| D19S433 | 12,13,15 (PubMed=20922763) |

| 13,15 (COG; DSMZ=ACC-128) | |

| D21S11 | 28,29 |

| FGA | 21,22 (COG) |

| 21,22,23 (DSMZ=ACC-128) | |

| 22 (PubMed=11416159; PubMed=25877200) | |

| 22,23 (PubMed=20922763; PubMed=34823530) | |

| Penta D | 8,14 |

| Penta E | 11 |

| TH01 | 8 (PubMed=11416159; PubMed=25877200) |

| 8,9 (AddexBio=C0003030/5015; COG; Cosmic-CLP=908158; DSMZ=ACC-128; PubMed=20922763; PubMed=34823530; RCB=RCB1933; TKG=TKG 0413) | |

| TPOX | 8,10 |

| vWA | 15,16 (COG; Cosmic-CLP=908158; DSMZ=ACC-128; PubMed=20922763; PubMed=25877200; PubMed=34823530; RCB=RCB1933; TKG=TKG 0413) |

| 15,18 (AddexBio=C0003030/5015) |

细胞培养

细胞培养  细胞工程

细胞工程  细胞生物学

细胞生物学  参考文献

参考文献  关于思泰默

关于思泰默  品牌价值

品牌价值