货号:STM-CE-2505 规格:5×10⁵cells/T25细胞培养瓶

货号:STM-CE-2505 规格:5×10⁵cells/T25细胞培养瓶

小鼠原代脂肪细胞

- 来源:脂肪组织

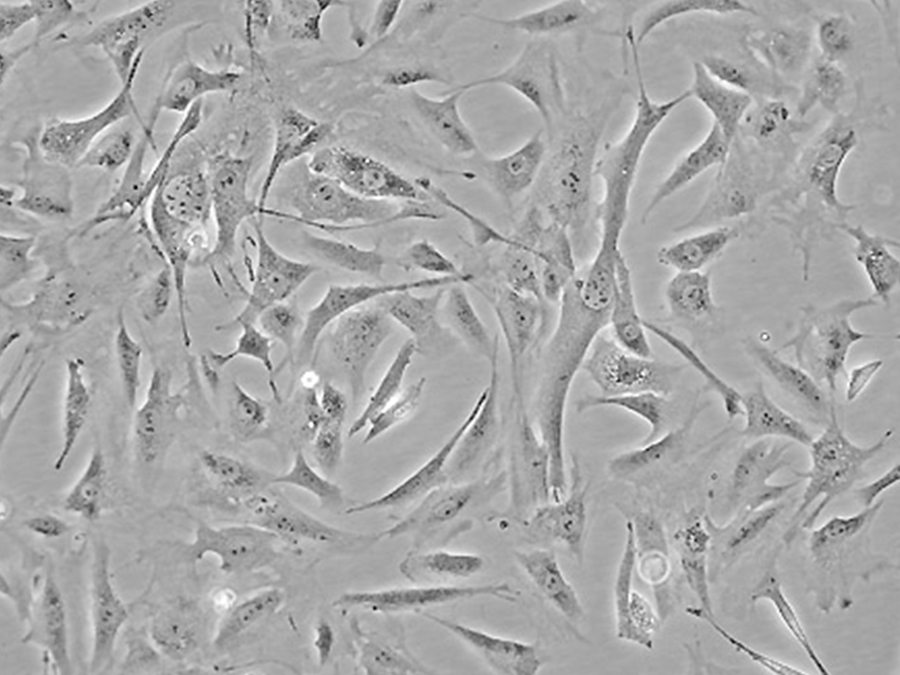

- 细胞特征:贴壁细胞 , 梭形、多角形、圆形

- 培养基:原代细胞专用培养基

- 其他:小鼠脂肪细胞的特征在于其分子组成(甘油三酯)、表达谱(如UCP1在棕色脂肪细胞中)和基因特征(如与脂肪细胞分化相关的PPARγ)的复杂相互作用

原代小鼠脂肪细胞来源于脂肪组织。小鼠脂肪细胞主要分为白色脂肪细胞和褐色(棕色)脂肪细胞,白色脂肪细胞主要分布在皮下脂肪、附睾脂肪和肾周脂肪等部位,胞内含有单个大脂质泡,主要负责储存能量,并在机体需要时分解脂肪供能,白色脂肪细胞和前脂肪细胞主要从皮下脂肪、附睾脂肪和肾周脂肪中获取;褐色(棕色)脂肪细胞富含线粒体,含有多个小脂质泡,主要分布于肩胛骨间、颈背部、腋窝、纵隔及肾脏周围,通过线粒体解偶联蛋白(UCP1)直接将脂肪转化为热量以维持体温,褐色脂肪细胞则取自肩胛骨间的褐色脂肪组织。

小鼠脂肪组织中还存在前脂肪细胞和脂肪干细胞,前脂肪细胞具备向成熟脂肪细胞分化的能力,而脂肪干细胞具有自我更新和多向分化潜力,能够分化为脂肪细胞、成骨细胞和软骨细胞等,是脂肪组织再生和修复的关键细胞,脂肪干细胞同样可从白色脂肪组织中分离。小鼠脂肪细胞已广泛应用于代谢调控、肥胖和糖尿病等疾病的研究。

小鼠原代脂肪细胞类型

白色脂肪细胞

脂滴结构:单泡结构,脂滴占据细胞体积90%以上,含光面内质网。

细胞形态:成熟后呈圆形,核被挤压成“半月形”。

分布:皮下(如腹股沟)和内脏(如附睾、肾周)脂肪库。

棕色/米色脂肪细胞

脂滴结构:多房性小脂滴,富含线粒体和UCP1蛋白。

产热结构:线粒体嵴密集,通过解偶联产热。

分布:肩胛间区、颈背部、纵隔及肾脏周围。

前脂肪细胞

形态:梭形,贴壁生长,具有增殖能力。

分化潜力:可分化为成熟脂肪细胞,分化过程中脂滴逐渐累积

分子与基因特征

| 细胞类型 | 标志物 | 功能关联 |

| 白色脂肪细胞 | 脂肪因子(如瘦素、脂联素) | 能量储存与内分泌调节 |

| 棕色脂肪细胞 | UCP1、PGC1-α、PRDM16 | 产热与脂质分解 |

| 前脂肪细胞 | Pref-1(免疫荧光阳性) | 未成熟状态标记 |

小鼠原代脂肪细胞特性特征

分化调控:PPARγ 和 C/EBPα 在分化中表达逐步升高,驱动脂肪生成。

代谢相关基因:FASN(脂肪酸合成酶)、HSL(激素敏感性脂肪酶)、UCP1(棕色/米色细胞)

白色脂肪细胞:储存甘油三酯,释放脂肪酸供能、分泌脂肪因子调节胰岛素敏感性、炎症反应;

棕色/米色脂肪细胞:通过UCP1介导非颤抖性产热,调节体温;冷刺激下激活产热基因(如PGC1-α);

前脂肪细胞:参与脂肪组织再生与修复,分泌IL-6等炎症因子

肥胖与代谢疾病:白色脂肪功能紊乱导致脂毒性及胰岛素抵抗。

衰老相关变化:衰老脂肪组织中促炎细胞增加(如Dusp10↓、Id3↑)

皮下脂肪(sWAT)与内脏脂肪(vWAT)在代谢疾病易感性上表现不同

小鼠锁骨上脂肪库富含米色脂肪细胞,冷刺激下可褐变

小鼠原代脂肪细胞参数表

| 细胞名称 | 小鼠原代脂肪细胞 |

| 英文名称 | Mouse Adipocyte Cells |

| 细胞类型 | 白色脂肪细胞(WAT)、棕色脂肪细胞(BAT)、米色脂肪细胞(Beige/Brite)、前脂肪细胞、脂肪干细胞 |

| 组织来源 | 白色脂肪组织(皮下、内脏,如附睾、肾周、腹股沟等)、棕色脂肪组织(肩胛间区、颈背部、腋窝、纵隔及肾脏周围) |

| 形态 | 白色:单泡,圆形;棕色:多泡,多线粒体;米色:介于两者之间;前脂肪细胞:梭形,贴壁生长 |

| 细胞直径 | 20-300 µm(成熟脂肪细胞,直径随年龄增长而增大) |

| 脂滴含量 | 白色脂肪细胞占比90%以上体积,棕色脂肪细胞为多房性小脂滴 |

| 细胞周期 | 原始脂肪细胞具有增殖能力,可进行多次分裂,并在适当条件下向成熟脂肪细胞分化 |

| 培养基 | 原代细胞专用培养基 |

| 培养温度 | 37℃ |

| CO₂ 浓度 | 5% |

| 湿度 | 饱和湿度 |

| 传代比例 | 1:2 或 1:3 (前脂肪细胞) |

| 换液频率 | 每3天更换一次培养基 |

| 贴壁条件 | 需要,建议用多聚赖氨酸 PLL(0.1mg/ml)或明胶(0.1%)对接种培养皿包被处理 |

| 培养时间 | 通常可维持1-2周,具体视实验需求而定 |

| 标志蛋白 | 白色:瘦素、脂联素;棕色:UCP1、PGC1-α、PRDM16;前脂肪细胞:Pref-1(免疫荧光染色阳性) |

| 关键基因表达 | PPARγ、C/EBPα、FASN、HSL等(脂肪细胞分化及代谢相关) |

| 基因表达监测 | qPCR和Western blot用于检测关键基因的表达水平 |

| 生物学功能 | 参与能量代谢、内分泌调节,影响胰岛素敏感性、血压水平等;对外界机械损伤的抵抗力较强,有潜力作为软组织缺损的填充材料 |

| 脂肪分解率 | 通过测量游离脂肪酸和甘油的释放来评估脂肪细胞中的脂肪分解率 |

| 细胞活性测定 | CCK-8法用于评估细胞活性 |

| 脂滴鉴定 | 油红O染色用于鉴定成熟脂肪细胞的脂滴形成 |

| 分化培养基 | DMEM/F12添加10% FBS及分化因子(如胰岛素、地塞米松等) |

| 分化时间 | 通常为7-14天,具体取决于实验设计 |

| 诱导剂 | 胰岛素、地塞米松、异丁基甲基黄嘌呤(IBMX)、BMP4等 |

| 病原体检测 | 不含HIV-1、HBV、HCV、支原体、细菌、酵母和真菌 |

| 应用领域 | 肥胖及相关代谢疾病研究、软组织修复、能量代谢研究、衰老研究 |

| 脂肪组织解离 | 可使用脂肪组织解离试剂盒,从小鼠和大鼠脂肪组织中温和有效地产生单细胞悬液 |

| 注意事项 | 建议用多聚赖氨酸 PLL(0.1mg/ml)或明胶(0.1%)对接种培养皿包被处理,确保无菌操作 |

| 模型鼠信息 | 在小鼠脂肪组织特定marker基因中敲入Cre重组酶元件,构建多种Cre工具鼠,助力脂肪组织相关的基础研究 |

培养教程

小鼠原代脂肪细胞培养教程

小鼠脂肪细胞复苏

取出冻存管,将其迅速置于37℃水浴中,轻柔摇晃直至冰晶完全溶解,过程不宜超过1分钟,以免影响小鼠脂肪细胞活性。

向冻存管中逐步加入1ml预温培养基混匀,转移至15ml离心管,再加入4ml培养基稀释。

以300×g离心5分钟,弃去上清液。

用1ml培养基重悬小鼠脂肪细胞,并将细胞悬液以1×10⁵ cells/cm²的密度接种到经过基质胶包被的培养皿中。

将培养皿置于37℃、5% CO₂培养箱中,24小时后观察小鼠脂肪细胞的贴壁情况,48小时后更换培养基。

小鼠脂肪细胞传代

吸弃培养基,用PBS清洗两遍。加入胰酶-EDTA溶液(1ml/25cm²),在37℃孵育3-5分钟,直至小鼠脂肪细胞大部分脱落。

加入等体积含10% FBS的培养基终止胰酶反应,并用移液枪轻柔吹打,使小鼠脂肪细胞形成单细胞悬液。

以300×g离心5分钟,弃去上清液,重悬于新鲜培养基中。

根据细胞密度调整至5×10⁴ cells/ml,以1:2至1:3的比例传代至新培养皿。 每48小时更换培养基,待小鼠脂肪细胞融合度达到80%-90%时可再次传代。

注:前脂肪细胞建议传代1-2次,避免分化能力下降。

小鼠脂肪细胞冻存

收集对数生长期小鼠脂肪细胞,以300×g离心5分钟,弃去上清液。

调整细胞密度至1×10⁶ cells/ml,缓慢加入等体积的预冷冻存液混匀。

程序降温:4℃预冷:静置20分钟;降温至-30℃:以1-2℃/min的速率进行程序降温;液氮储存:最终将冻存管转移至液氮中长期保存。

复苏后检测:使用台盼蓝染色法检测小鼠脂肪细胞存活率,需确保存活率>85%。

小鼠脂肪细胞分化诱导

对于前脂肪细胞,可通过成脂诱导液促进其分化为成熟脂肪细胞。

诱导液配方:- BMP4(3.3nM) 、胰岛素(10μg/ml) 、地塞米松(1μM)

分化检测:油红O染色:检测脂滴形成情况。qPCR检测:分析脂肪分化标志物基因(PPARγ、C/EBPα)表达水平。

小鼠脂肪细胞培养常见问题及解决方案

| 问题现象 | 可能原因 | 解决方案 |

| 贴壁效率低 | 基质胶包被不足 | 延长包被时间至2小时以上 |

| 细胞存活率低 | 冻存液配比不当或降温速度异常 | 确保冻存液混合均匀,使用程序降温 |

| 传代后分化能力丧失 | 传代次数过多 | 控制前脂肪细胞传代次数≤P2 |

| 细胞污染 | 无菌操作不规范 | 确保实验在无菌环境下进行 |

相关资料

- 3T3-L1细胞培养常见问题

- 思泰默公司是否测试3T3-L1细胞系的脂肪细胞形成?脂肪细胞的形成包括在我们对3T3-L1...

- 人胚肺细胞与干细胞的区别

- 人类胚胎肺细胞和干细胞是两种细胞类型,它们在多个方面存在着显著的差异,包括来源、特性和用途...

- 查看完整内容 >

STR鉴定及相关

参考文献

- 中药调控3T3-L1脂肪细胞增殖、分化和糖脂代谢的研究进展 吉林大学学报(医学版) > 2020年4期

- 摘要:脂肪细胞的增殖、分化与肥胖和胰岛素抵抗等代谢性疾病有密切的关系,而传统中药在治疗各种疾病方...

- 自噬在胰岛素介导的3T3-L1脂肪细胞去分化中的作用机制 《山东师范大学》 2019年

- 摘要:肥胖病是白色成熟脂肪细胞(以下简称脂肪细胞)内脂质异常积累所致的疾病,表现为脂肪细胞体积的...

- 3T3-L1细胞与人骨髓间充质干细胞体外成脂及脂肪细胞功能的比较研究 《中国实验血液学杂志》 2015年06期

- 摘要:...与人骨髓间充质干细胞(mesenchymal stem cells,MSCs)体外成...

- 线粒体顺乌头酸酶Aco2对3T3-L1脂肪细胞脂质沉积的影响及其机制研究 《西北农林科技大学》 2020年

- 摘要:线粒体对于维持白色脂肪细胞代谢稳态是必需的,在脂肪形成的初始步骤中,TCA循环产生的ATP...

- 短链脂肪酸盐丁酸钠抑制人结肠癌细胞SW620增殖及其机制的实验研究 《苏州大学》 2010年

- 摘要:目的:研究短链脂肪酸盐丁酸钠对体外培养的人结肠癌细胞SW620增殖抑制的影响,并探讨其作用...

- 查看完整内容 >

下一篇:没有了

细胞培养

细胞培养  细胞工程

细胞工程  细胞生物学

细胞生物学  参考文献

参考文献  关于思泰默

关于思泰默  品牌价值

品牌价值